子どもから「教科書が見当たらない」と言われたとき、親は不安や焦りで頭がいっぱいになるかもしれません。

授業に必要不可欠な教材を失くしてしまえば、今後の学習に影響が出るのではと心配するのも当然です。

しかし、まず必要なのは冷静に向き合う姿勢です。

頭ごなしに叱るのではなく、一緒に問題を乗り越える姿勢を見せることで、子どもも安心して本音を話しやすくなります。

実際、失くしたことに不安を感じているのは子ども自身です。

強く責めてしまうと、隠す方向に向かってしまうこともあるため注意が必要です。

この記事では、教科書を紛失したときに親ができる具体的な対応方法や、見つけ出すためのチェックポイント、最終的に見つからなかった場合の代替手段、そして再発防止に向けた取り組みまでを詳しく解説します。

トラブルを“成長のチャンス”に変えるために、ぜひ参考にしてください。

まず親がすべきことは「慌てず受け止めること」

感情を抑え、状況を丁寧に整理する

子どもが教科書を失くしたと聞いたとき、多くの親は驚きや焦りからつい感情的になってしまいがちです。

ですが、最初にすべきは感情を抑えて現状を冷静に把握することです。

例えば、小学5年生のある子どもは、怒られるのが怖くて教科書を失くしたことを言い出せずにいました。

その結果、授業中に問題が発覚し、先生も親も対応が遅れてしまったケースがあります。

もし親が最初に「一緒に探そうか」と言っていれば、もっと早く行動できたでしょう。

親が落ち着いて対応することで、子どもも安心して正直に話すことができ、スムーズに次の行動へ移れるのです。

「最後に使った記憶」をたどるのが発見のカギ

教科書の所在を突き止めるには、「どこで、いつ、何の目的で使ったか」を振り返ることが重要です。

「その教科を最後に使ったのはどの授業?」「そのあとはどんな行動をした?」と問いかけることで、思い出が少しずつつながっていきます。

例えば、子どもが「社会の授業の後に図工があった」と思い出せたことで、教室の机に置き忘れた可能性に気づき、翌日無事に見つかったというケースもあります。

また、家庭での学習時に使った可能性や、別のカバンに入れたかどうか、兄弟に見せた記憶があるかなども含めて、幅広く思い返してもらうと発見の手がかりになります。

正直に伝えることで得られるサポート

子どもにとって、教科書を失くしたことを誰かに打ち明けるのはとても勇気のいる行動です。

しかし、問題を放置してしまうと授業に追いつけなくなったり、テスト準備ができなくなったりと、影響は大きくなってしまいます。

実際、多くの学校では先生が予備の教科書を保管していたり、必要に応じてコピーを提供してくれたりと、柔軟に対応してくれる体制が整っている場合があります。

保護者が担任に早めに連絡することで、学校側のサポートも受けやすくなります。

子ども自身も「困ったときは誰かに相談していいんだ」と実感でき、自己解決力や信頼関係の構築にもつながります。

家の中で教科書を見つけ出すための手順

よく使う部屋を徹底的に見直す

子どもが教科書を失くしたとき、まず確認したいのは、日常的に使用頻度の高いスペースです。

特に、子ども部屋やリビングは勉強場所としても使われるため、教科書を開いたままにして置き忘れるケースが少なくありません。

あるご家庭では、6年生の子どもが社会の教科書を紛失した際、リビングのソファにあるクッションの隙間から見つかったという実例がありました。

前夜に勉強していた際、そのまま放置していたのが原因だったようです。

以下のような場所は、特に注意して探してみてください。

- ベッドや布団の下、間

- ソファやクッションの裏、椅子の下

- ダイニングテーブルの下や壁との間

- 家具の裏側や部屋の隅

「ここにはないだろう」と思う場所こそ、意外な発見の鍵になることも。

固定観念にとらわれず、細部まで目を配りましょう。

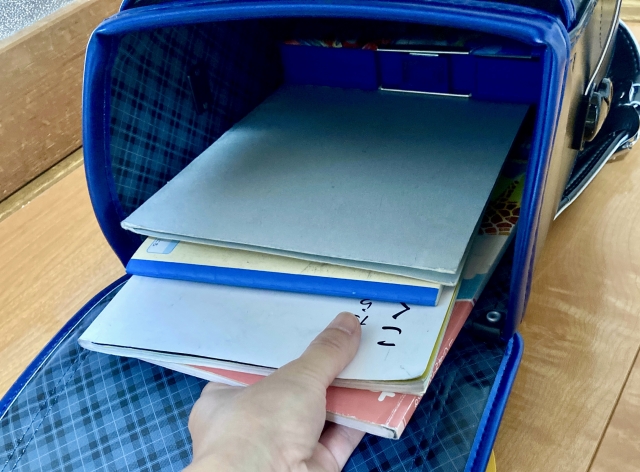

ランドセルや通学カバンの中も見逃さない

次に見直すべきは、通学に使うバッグ類です。

確認済みと思っても、焦っていると奥の方や小さなポケットまで目が行き届かないこともあります。

たとえば、国語の教科書が見当たらないと訴えた子が、実際にはランドセルのファスナー付きポケットの奥に、くしゃくしゃになったプリントと一緒に押し込んでいたというケースも報告されています。

以下のポイントを改めてチェックしましょう。

- メインの仕切り部分

- 小さな内ポケット(給食袋や連絡帳と一緒に入れがち)

- 塾や習い事に使う別のカバン

- ロッカー用の袋や体操服の収納袋

科目ごとにファイルなどで仕分けしている場合は、その中身も念入りに見ておくことが大切です。

一時的に片付けた場所も要確認

教科書が一時的に収納されたことで所在不明になるケースも少なくありません。

子ども自身、または親が掃除や片付けのついでに、何気なく本棚や引き出しに教科書を入れてしまい、そのまま忘れ去られることがあります。

特に表紙が似ている本や副教材の間に紛れると、目に留まりにくくなります。

例えば、児童書と同じようなデザインの教科書は見落とされがちです。

次のような点を確認しましょう。

- 他の本の間に埋もれていないか

- 同一教科のワークや資料集と混ざっていないか

- 教科書を普段と異なる棚に置いていないか

また、机の中やキャビネットの下段など、普段あまり使わない収納スペースも念のため調べてみましょう。

これらすべての場所を確認しても見つからない場合は、家庭内ではなく学校内で紛失している可能性もあります。

その場合は、担任の先生や教室の忘れ物置き場などを確認する段階へ進みましょう。

学校内での教科書探し:見落としがちな場所と相談の工夫

教室・ロッカー・特別室をしっかりチェック

教科書をどこかに置き忘れている場合、まず疑うべきは学校内です。

授業や自習の途中で、使ったまましまい忘れることはよくあります。

実際に、ある小学生が理科の教科書をなくしたときには、図書室での自習中に机の中へ入れたままだったことが後にわかりました。

図書室のような普段使わない場所は、忘れ物が発生しやすいポイントです。

以下のような場所を中心に探してみましょう。

教室内の確認ポイント

- 自分の机の中、椅子の下

- 他の児童の机の上や中に紛れていないか

- クラス共有の棚や資料置き場

ロッカーまわり

- 体操服や持ち物袋の下に埋もれていないか

- 配布物や書類に挟まっていないか

図書室・多目的室など特別教室

- 使用したタイミングがある場合は必ず確認しましょう。

まわりの人に協力をお願いする

自分で探しても見つからないときは、先生や友達の力を借りることも重要です。

他人の記憶の中にヒントが眠っていることがあります。

たとえば、ある児童が体育のあとに教室へ戻らなかった際、友人が「机に教科書が出たままだったよ」と教えてくれたことで、無人の教室で発見された例もあります。

声をかけるときのコツ

- できるだけ具体的に状況を説明すると、相手も記憶を思い出しやすくなります。

「昨日の算数の授業で使った後に見ていないんだけど、何か覚えてる?」といった聞き方が有効です。

先生への相談も効果的

- 「どこを探せばいいか教えてください」と相談すれば、先生が校内放送や掲示などで協力してくれることもあります。

- 担任の先生に限らず、教科担当の先生にも声をかけると、情報が広がりやすくなります。

忘れ物の保管場所や職員室も見ておこう

学校には、忘れ物専用の箱や、落とし物が集められるスペースが設けられていることがあります。

意外と多くの教科書がここで見つかっています。

たとえば、掃除の時間中に先生が拾った教科書が、職員室前の忘れ物棚に保管されていたという例もあります。

本人が紛失に気づく前に、誰かが先に回収していたケースです。

職員室に相談する際のポイント

- 恥ずかしがらずに、学年・教科・クラス名などの情報を伝えると、対応がスムーズになります。

- 教材は学習に必要不可欠なものなので、遠慮せずに行動して構いません。

学校内での探し物は、ひとりで抱え込まず、周囲の人や施設の力を借りることが解決への近道です。

それでも見つからない場合は、「新たに教科書を用意する」「学校に相談して対応を検討する」など、次の手を考えることが必要になります。

教科書が見当たらないときの応急対応法

友人の協力を得て乗り切る方法

教科書を紛失してしまったとき、まず考えたいのは“とりあえず学習を止めない工夫”です。

恒久的な解決ではないにせよ、当座をしのぐ手段として有効です。

もっとも手軽で現実的なのは、同じ教科書を使っているクラスメイトから一時的に貸してもらうことです。

例えばCくんは国語の教科書を失くしてしまいましたが、仲の良い友達に頼んで一度だけ借り、自宅で必要なページをコピーすることで対応しました。

その結果、授業やテスト勉強への影響を最小限に抑えることができました。

コピーは授業で使用する範囲に絞り、親が必要ページを選んで印刷すれば効率的です。家庭用プリンターやコンビニの複合機を活用するのも便利な方法です。

このような場面では、貸してくれた友達やそのご家族への感謝を忘れずに伝えることが大切です。

場合によっては、ノートや配布されたプリントを見せてもらうことで補完するのも一案です。

学校の先生に事情を伝えて相談する

子どもが教科書をなくしたことを教師に伝えるのは、ためらいを感じるかもしれませんが、実は最も確実で心強い手段でもあります。

というのも、学校では予備の教科書を備えていたり、柔軟な対応策を持っていることが多いのです。

ある学校では、理科の担当教員が「ひとまずこの予備本を使って」と貸し出し、さらに「1週間以内に見つからなければ、再購入について考えよう」と提案してくれた事例があります。

正直に話すことで、授業に遅れないよう配慮してもらえる可能性が高まります。

特にテスト期間や新単元の導入時期などは、早期対応が重要です。

保護者が連絡帳や電話を通じて学校と連携を取ることで、よりスムーズな対応が得られる場合もあります。

子どもを責めるのではなく、「次に同じことが起こったときの対策」を一緒に考えることが、長い目で見たときに有効です。

市販教材や学習アプリで一時的に補う

教科書の再入手に時間がかかる場合は、市販のワークブックやドリルといった補助教材を利用する方法も検討できます。

多くの副教材は教科書の内容に沿った構成になっており、一定の代替が可能です。

実際にDさんの子どもが英語の教科書を失くした際、書店で購入したワークブックで学習を続けたところ、語彙や文法の内容に大きなズレもなく、十分対応できたとのことです。

また、タブレット学習アプリや学年別の動画教材を併用することで、より直感的に内容を理解できるという利点もあります。

通信教育の一部として提供されているものの中には、無料公開されている教材もあるので、家庭の状況に合わせて選ぶと良いでしょう。

このように、教科書が手元にない状態でも、代替手段を活用することで学習を続けることができます。

教科書を再び手に入れるには?手段と注意すべきポイント

学校を通じた取り寄せ方法

教科書を完全に失くしてしまった場合、最も安全で確実なのは「学校経由で再注文する」ことです。

公立学校で使用されている教科書の多くは、文部科学省に認定されたもので、一般の書店では取り扱われていないケースが大半です。

例として、あるご家庭では、子どもが英語の教科書を失くしてしまったため担任に相談したところ、「〇〇教材センターを通じて再購入が可能です」と案内されました。

所定の封筒にお金を入れて提出すれば、数日以内に学校で受け取ることができたとのことです。

学校によって細かい対応は異なりますが、一般的な手順は以下の通りです。

- 教師に教科書を紛失したことを伝える

- 再購入の希望を申し出る

- 学校または指定業者を通じて注文手続き

- 支払い後、学校での受け取り

手続きには数日から1週間ほどかかる可能性があるため、授業が迫っている場合は、当面の対策として友達から借りたり、必要なページだけコピーしたりするのがおすすめです。

取り扱い書店に直接問い合わせる方法

休校中や急ぎで入手したい場合は、教科書販売を行っている書店に自分で連絡して購入するという方法もあります。

文科省の検定教科書には発行元が明記されており、その出版社の指定する販売書店にて取り扱っていることがあります。

たとえば、東京都では区ごとに「教科書特約販売店」が定められており、裏表紙に記載されている教科書番号を伝えれば、在庫の確認や取り寄せ方法を教えてもらえます。

ただし注意点として、同じ学年でも学校ごとに使用している教科書が違うことがあります。

問い合わせ時には、「学校名・学年・教科書名」など、できるだけ具体的な情報を提示することが重要です。

また、出版社が異なると内容が異なるため、誤って別のものを購入しないよう慎重に確認しましょう。

フリマサイトや中古品の利用について

最近では、中古市場やフリマアプリでも教科書が出回っていますが、これはあくまで最終手段と考えた方がよいでしょう。

いくつかのリスクがあるためです。

たとえば、ある家庭では中古で手に入れた理科の教科書が実際に学校で使われているものと構成が異なり、授業の進度に合わず混乱してしまったケースもあります。

年度や版が違えば、掲載されている内容やページ構成が大きく変わっていることがあるのです。

また、中古の教科書には前の持ち主の書き込みや破れなどがある可能性もあります。

特に授業中に板書を書き写すスタイルの授業では、余計なメモが集中を妨げることもあります。

このような事態を避けるため、中古品を検討する際は出品ページの情報をよく読み、必要に応じて「何年度版か」「記載済みのページはあるか」などを事前に確認しておくことが賢明です。

どの方法で教科書を再入手する場合でも、目的はあくまでもスムーズな学習の再開にあります。

授業や試験のタイミングを考慮して、できるだけ早めに対応することが重要です。

先生に気づかれずに教科書を用意するための裏ワザ

中古市場を活用して同じ教科書を見つける方法

もし先生に事情を知られずに教科書を入手したい場合、自分で中古のものを手配するという手があります。

フリマアプリやネットオークションには、同じ出版社・学年・教科の教科書が出品されていることも珍しくありません。

たとえば、ある家庭では子どもが音楽の教科書をなくしてしまい、親が密かにメルカリで該当する教科書を購入。

発送も早く、数日後には何事もなかったかのように授業に参加できました。

探す際は、教科書の裏表紙に記載されている「教科書番号」を目安にすると、同じ版を見つけやすくなります。

ただし、教科書には改訂が入ることもあるため、書名だけでなく発行年や出版社もきちんと確認してから購入するのが確実です。

状態の悪いものは避け、実用に支障がないかチェックしましょう。

家族や知り合いからの譲渡を検討する

もう一つの手段は、すでにその教科書を使い終えた兄弟や、近所の知り合いに譲ってもらう方法です。

特に兄姉が同じ学校に通っていた場合、ひと学年上であれば内容が同一なことも多く、そのまま使えるケースがあります。

実際に、あるご家庭では、理科の教科書をなくした娘さんが、兄の本棚から同じ教科書を見つけ、問題なく乗り切ったそうです。

家族で教材を保管しておくことの利点がここにあります。

また、近所の保護者仲間に「余っている教科書はないか」と尋ねてみるのも良い手です。

使わなくなった教科書を取っておく家庭は意外と多く、急ぎで必要なときに助けとなることがあります。

必要なページだけ一時的にコピーする方法

すぐに教科書を準備できない場合や、誰かから一時的に借りた教科書をすぐ返す必要がある場合には、必要な範囲をコピーするという手段も有効です。

授業やテスト対策に必要な部分を印刷すれば、内容の把握に支障はありません。

たとえば、試験前に数ページだけ必要なとき、友達の教科書を借りてコンビニで該当部分を複写し、すぐに原本を返却すればスムーズに対応できます。

実際、コピーを見ていても、先生が特に指摘しない場合もあるようです。

ただし、大量コピーや営利目的での利用は法律上問題があるため、あくまで個人利用にとどめましょう。

応急処置としての一時的な使用にとどめるのが無難です。

これらの工夫を組み合わせれば、教科書が手元にない期間でも学習に大きな影響を与えずに済みます。

なぜ子供は教科書をなくしやすいのか?

整理整頓の習慣が未熟なことが一因

教科書をよく紛失する背景には、日常的な片付けの習慣が不十分であることが関係しています。

特に小学校の低学年〜中学年では、ものを決まった場所に戻す意識が育ちきっておらず、机の上やリビングに置きっぱなしにしてしまうことが頻繁にあります。

たとえば、小学4年生の男の子がたびたび教科書を探すことがあり、担任から家庭に相談が入ったケースでは、原因は机周りの整理がされていなかったことにありました。

リビングや勉強机に置いた教科書が、そのまま忘れ去られていたのです。

このような状況には、「使ったら元に戻す」という基本的な習慣を定着させることが効果的です。

家庭でも、勉強の後に「教科書、ちゃんと戻した?」と声をかけるだけで、紛失防止につながります。

集中力の乱れが原因になることも

教科書を失くす背景には、「注意散漫」な状態が関係していることがあります。

たとえば、使った教科書をどこに置いたか覚えていない、あるいは意識せずにどこかに置いてしまうというケースは決して少なくありません。

実際、ある子どもは放課後に急いで部活動へ向かった際、図工室に音楽の教科書を置いたままにしてしまいました。

本人はすでに持ち帰ったと思い込んでいたため、見つけるまでに時間がかかったといいます。

このように、活動が立て続けにあると、物の管理がおろそかになりがちです。

また、授業と授業の間に友達と話し込んだり、急いで移動したりする場面では、無意識に教科書を手放してしまうこともあります。

とくに昼食後や下校前といった、疲れが出やすい時間帯に紛失が起こりやすい傾向も見られます。

予防策としては、「使い終わったらすぐにランドセルに戻す」「授業ごとに持ち物を確認する」など、行動の習慣化がカギとなります。

日常のリズムを整えることが予防に

教科書をなくす原因は、単なるうっかりではなく、生活全体のリズムの乱れに起因している場合もあります。

たとえば、朝の支度が毎日慌ただしくなっていたり、帰宅後の流れが一定でなかったりすると、忘れ物が発生しやすくなります。

ある家庭では、朝に持ち物チェックの時間を設け、前日の夜に翌日の準備を済ませるようにしたところ、忘れ物が大幅に減ったといいます。

このように、準備のタイミングや生活リズムを見直すことで、持ち物の管理がしやすくなるのです。

帰宅後に「宿題と翌日の準備を済ませる時間」を作るなど、毎日のルーティンを整えることが、教科書紛失の予防にもつながります。

なくし物を防ぐための習慣をつくろう

チェックリストで確認を日課に

毎日の確認作業を習慣化することで、教科書の紛失は大きく減らせます。

特に、低学年の子どもには「持ち物チェック表」が役立ちます。

目に見える形で確認できることで、忘れ物に対する意識が高まり、自主的な準備行動へとつながっていきます。

実際に、ある小学生はマグネット式のボードを使って毎朝確認を行うようになってから、教科書の入れ忘れがほとんどなくなりました。

教科ごとにアイコンやシールが用意されており、ゲーム感覚で楽しめる点もポイントです。

また、親子で一緒に確認できることもこの方法の利点です。

毎朝「今日は理科があるよね」「国語のノートは入れた?」と声をかけ合うだけで、忘れ物の防止につながります。

物の定位置を決めて紛失を防ぐ

家庭内で教科書が見つからなくなる理由の多くは、「どこに置いたか覚えていない」ことです。

だからこそ、教科書やノートの収納場所を明確にし、使ったあとは決まった場所に戻すという習慣が効果的です。

たとえば、ある家庭では学習机に「家庭用」「学校へ持っていく用」「本日使用済み」など、用途別に分けたトレイを設けることで、物の流れが明確になり、子ども自身で必要なものを判断できるようになりました。

帰宅後すぐにランドセルを所定の場所に置き、教科書をトレイに並べるという流れを定着させることで、物の紛失を防ぐだけでなく、整理整頓の意識も養われます。

週に一度の整理時間を設ける

どんなに意識していても、ランドセルの中や引き出しの中は徐々に散らかっていくものです。

そのため、週に一度程度、定期的に片付けの時間を設けることが大切です。

実際にある家庭では、毎週金曜日に家族でお道具箱やランドセルの中身を見直す時間を作っており、そこから思わぬところに紛れ込んでいた教科書を発見できたこともありました。

このような取り組みは、単なる整理整頓にとどまらず、子ども自身が「自分の持ち物を自分で管理する」という意識を持つ良いきっかけになります。

最初は親がサポートしつつ、徐々に子どもに任せていく形が理想的です。

親としてできること:子どもへの支えと声かけ

叱るよりも寄り添いを意識して

子どもが教科書を無くしたと聞くと、つい「また!?」と叱ってしまいたくなるかもしれません。

しかし、厳しい言葉を投げかけることで、子どもが言い出しにくくなったり、本当のことを隠してしまったりすることもあります。

大切なのは、「一緒に考えよう」「どうしたら見つかるか一緒に探そう」という姿勢を持つことです。

ある家庭では、子どもが算数の教科書を見失った際、母親がぐっとこらえて「一緒に部屋を見てみようか」と声をかけました。

結果、子どもは落ち着いて探すことができ、短時間でソファの下から発見できたといいます。

子どもにとって、失敗は成長のきっかけです。そのとき、親がどう対応するかが、今後の子どもの行動や考え方に大きな影響を与えるのです。

「一緒にやろう」のひと言が安心感を生む

物を無くしたとき、子どもは不安になっています。

そんなときに「ちゃんと自分で探してきなさい」と突き放すより、「どこから探してみようか?」と寄り添う姿勢を見せることで、子どもは心を落ち着けて行動できます。

例えば、週末に教科書が見つからなかったとある家庭では、「どっちが先に見つけられるか、勝負してみよう!」と親子でゲーム感覚で探すようにしているそうです。

おかげで、子どもが笑顔で探しものに取り組めるようになったといいます。

また、探し物を通じて「いつもこの辺に置いている」「片づけの癖が偏っている」など、子どもの行動パターンを知るヒントにもなります。

再発防止のために、子どもと一緒に工夫を考える

教科書が見つかった後や、再び手に入れた後は、「どうすれば次から無くさずに済むか」を一緒に考える時間を持つことが大切です。

親が一方的にルールを決めるのではなく、子どもに自分の言葉で考えさせることで、主体性や責任感が育ちます。

たとえば、同じ教科書を何度か失くしてしまった子と、その保護者が話し合い、使い終わった教科書は決まった位置に戻す、時間割を一緒に確認するなどの習慣を取り入れたところ、その後の紛失は起きなくなったそうです。

自分で決めたルールには子ども自身が納得しやすく、継続しやすいものです。そこに親の見守りが加われば、自然と整理整頓の力も身についていきます。

まとめ

教科書を無くしたとき、親として焦ったり心配したりするのは当然です。

ただ、まずは子どもを責めるのではなく、冷静に解決策を一緒に探る姿勢が何よりも大切です。

この記事では、なくした教科書への対処法から、家庭や学校での探し方、再入手の手段、さらに再発防止の工夫までを紹介してきました。

子どもの紛失の背景には、注意力の散漫や生活習慣の乱れが潜んでいることもあります。

それをきっかけに、日常を見直す良いタイミングになることもあるでしょう。

また、教科書の再調達についても、学校への相談や書店、中古市場の活用など、状況に応じた方法があります。

親のフォローによって、子どもの自己管理力を高めるチャンスにもなります。

子どもの小さなミスを「成長への通過点」として受け止めることができれば、親子関係も、家庭の学習環境も、より良い方向へと進んでいくはずです。